Da meine Plotgenerierskripte immer noch funktionieren, gibt es auch dieses Jahr eine grafische Aufarbeitung der Ergebnisse des Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam. Dieses Jahr habe ich sogar den Abruf der Ergebnisse von der Webseite geskriptet, und mir somit eine Menge händischer hin-und-her-Kopiererei gespart. Fortschritt!

Wer hat dieses Jahr eigentlich gewonnen?

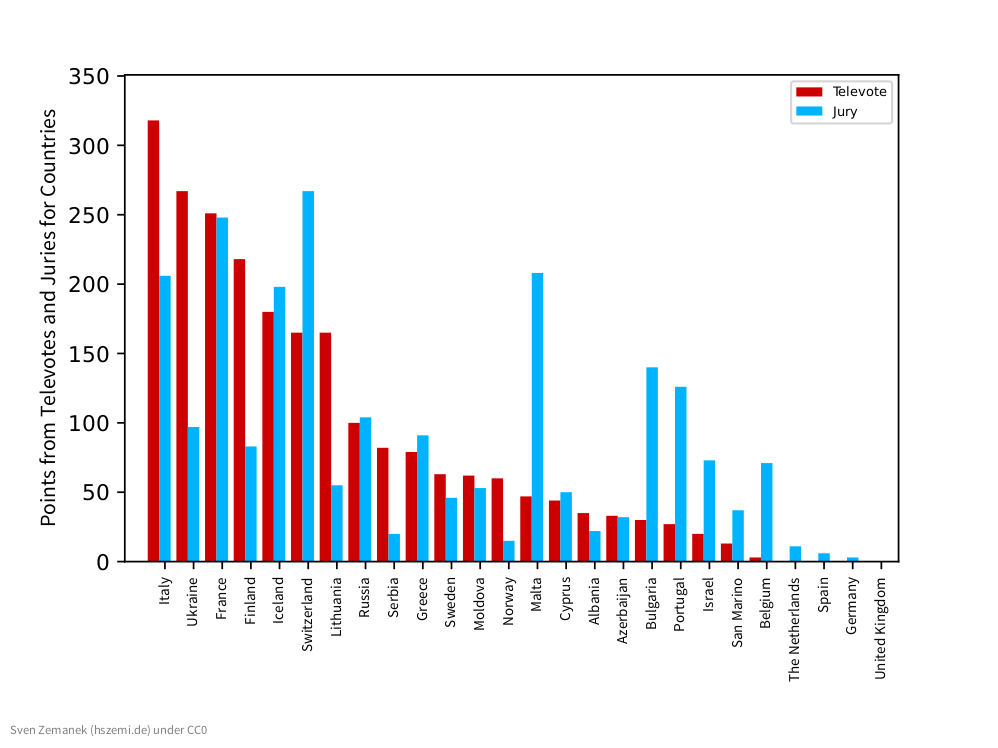

Glücklicherweise hat sich der Lieblingsbeitrag des Publikums (Italien) ein weiteres Mal insgesamt durchsetzen können. Mit den Jurys ist es ja folgendermaßen: Wenn sie gleich entscheiden wie das Publikum, braucht man sie nicht, und wenn sie anders entscheiden als das Publikum braucht man sie ebenfalls nicht, weil welches Land will sich schon von fünf dahergelaufenen Hanseln die eigene Stimmabgabe invalidieren lassen.

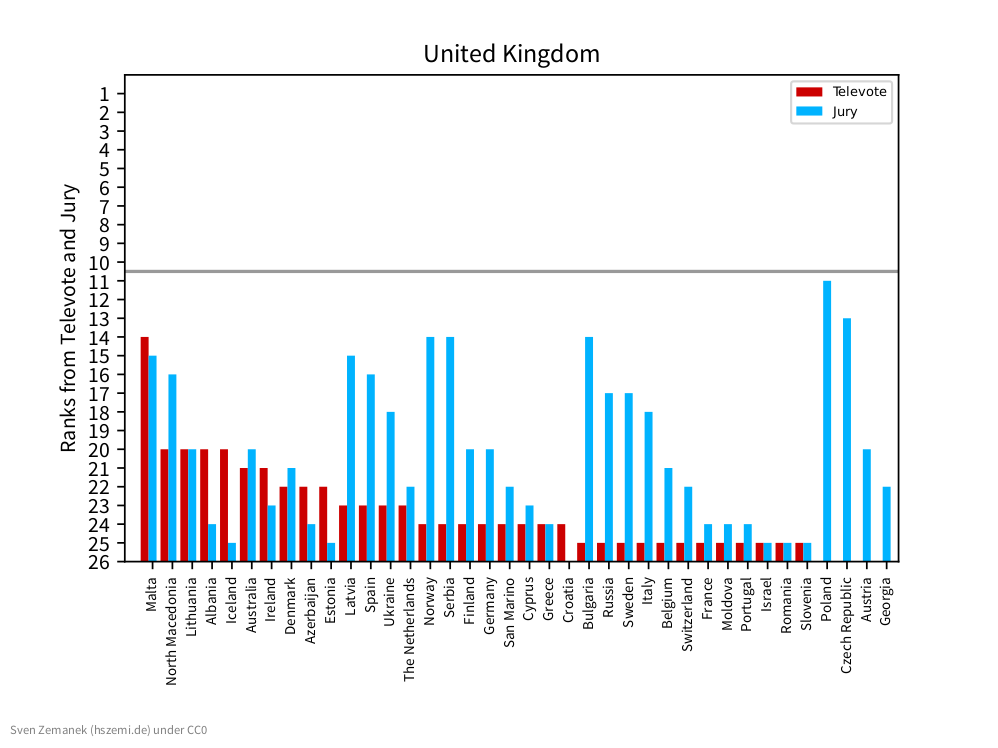

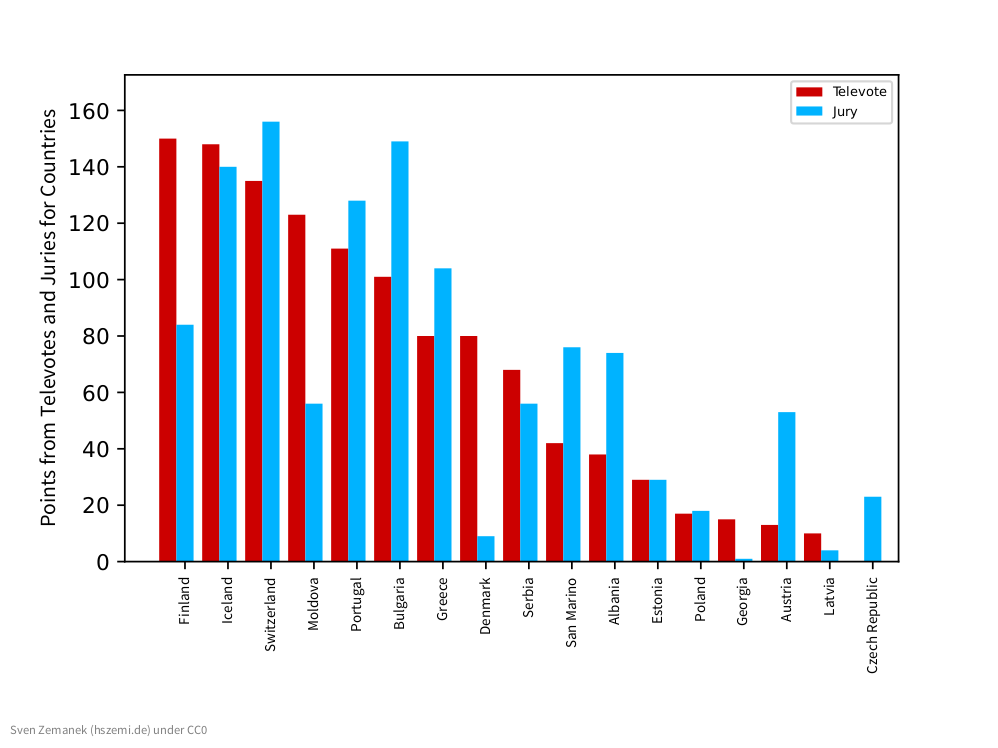

Naja, jedenfalls. Als nächstes blicken wir freilich auf die historische Meisterleistung: UK mit 0 Punkten! Im letzten Bild ist das das Land ganz rechts ohne Balken.

Der Beitrag von James Newman war so unbeliebt, dass lediglich die polnische Jury ihm gaaaanz knapp keine Punkte gegeben hat. Überall sonst war es nicht einmal knapp. Schon hart.

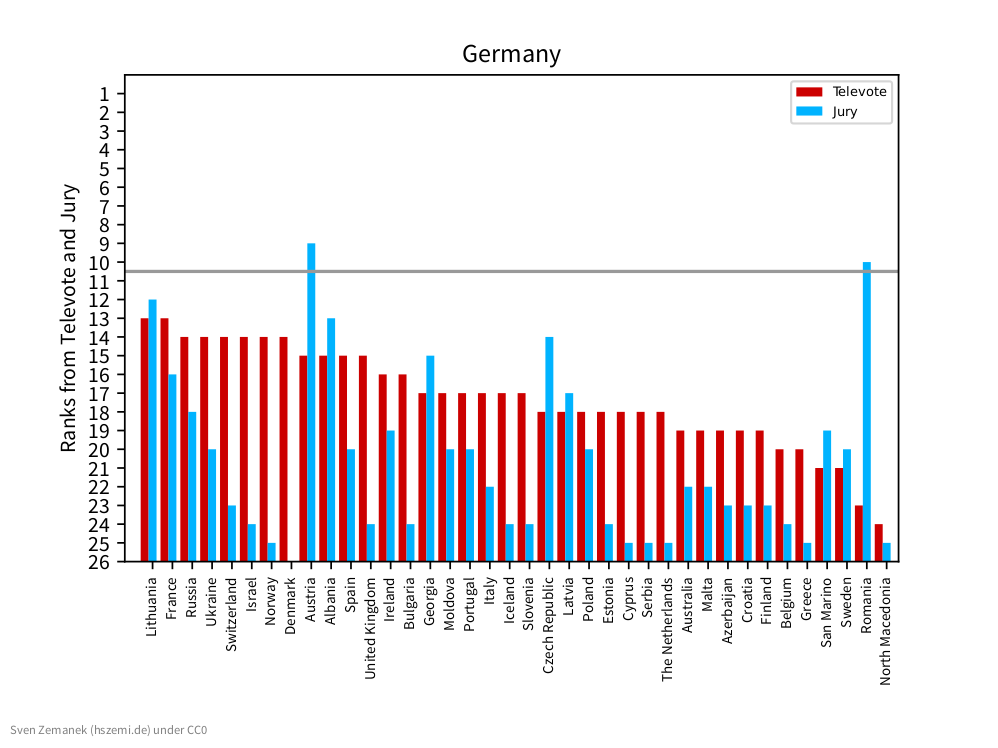

Und Deutschland so?

Die Publikumsränge sind deutlich höher als beim UK – davon kann man sich aber auch nichts kaufen. Die zwei Ausreißer bei der österreichischen und der rumänischen Jury verhindern, dass es bei 0 Punkten bleibt.

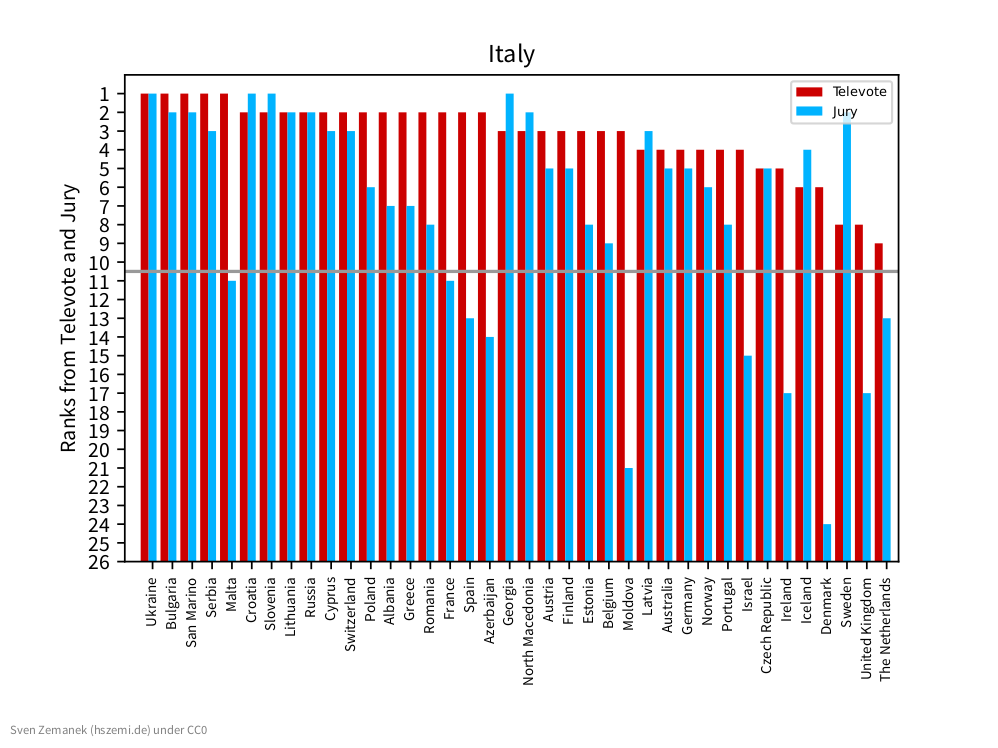

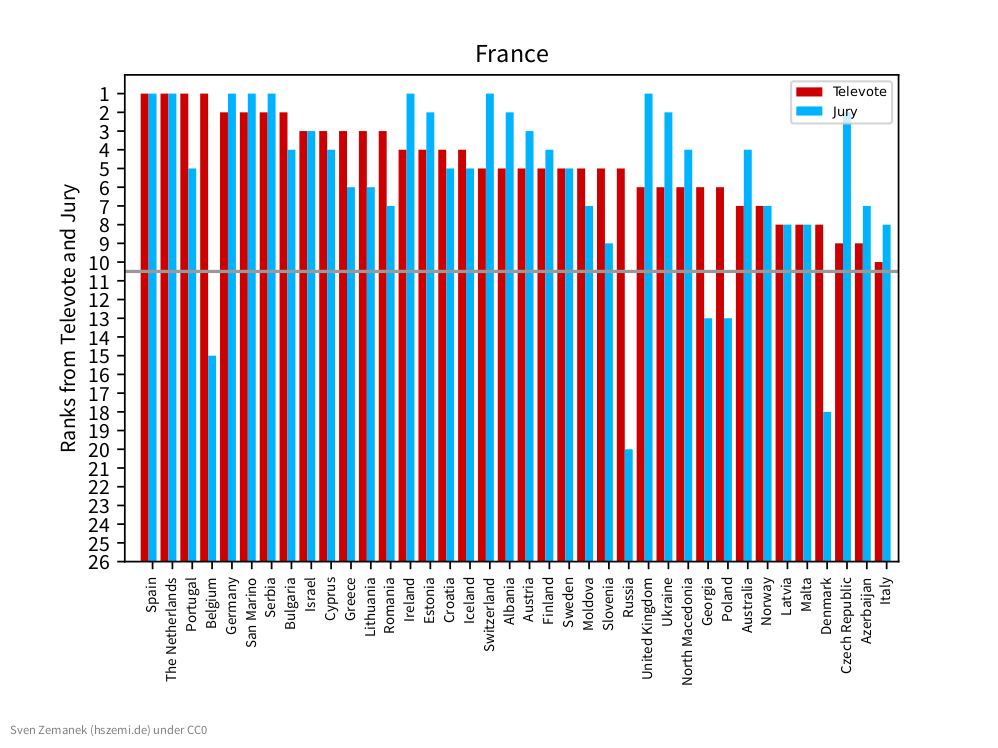

Am anderen Ende des Feldes1 sieht es hingegen so aus, dass Italien und Frankreich aus allen Ländern Publikumspunkte bekommen haben – nur die Juries waren wieder teilweise anderer Ansicht.

Das Publikum war übrigens nicht erst im Finale so ungroßzügig bei der Punktevergabe: Bereits im zweiten Halbfinale hieß es für Tschechien (ganz rechts im Bild): Nothing for you!

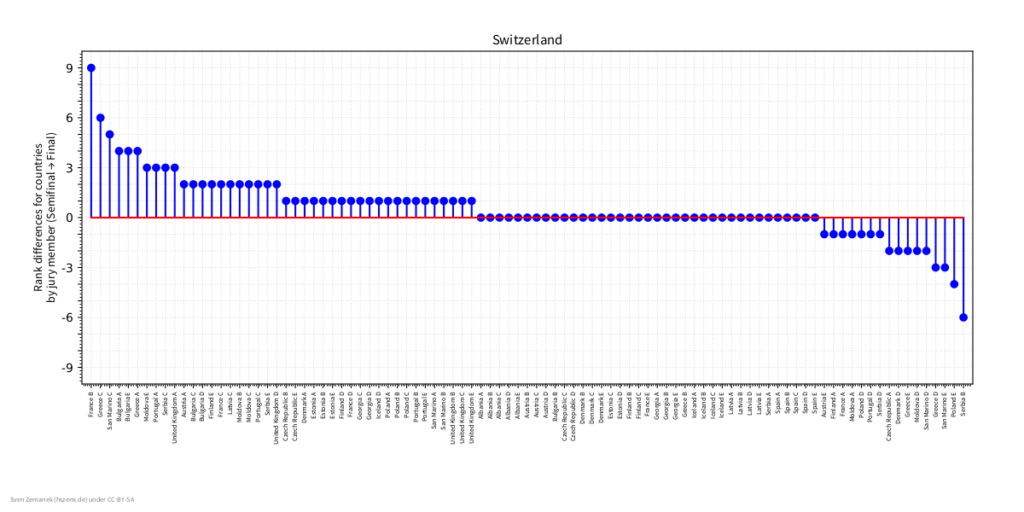

Schauen wir uns doch einmal die Jurybewertungen genauer an. Da jede Jury einmal in einem Halbfinale und dann im großen Finale abstimmt, haben wir für alle Jurymitglieder zehn Lieder, die sie zweimal bewertet haben – nämlich die, die es aus dem Halbfinale ins Finale geschafft haben. Betrachten wir nur die Rangfolge dieser zehn Beiträge untereinander, können wir sehen, wie sich ihre Bewertung durch die Jurys vom Halbfinale zum Finale geändert hat.

So eine Bewertungsänderung kann an vielen Dingen liegen. Eventuell wurde im Finale einfach viel besser oder schlechter gesungen. Oder ein Jurymitglied hat oben und unten verwechselt. Nicht, dass sowas vorkommen würde. Die sind ja geschult. Die haben eine einzige Aufgabe. Das kriegen die hin.

Jedenfalls.

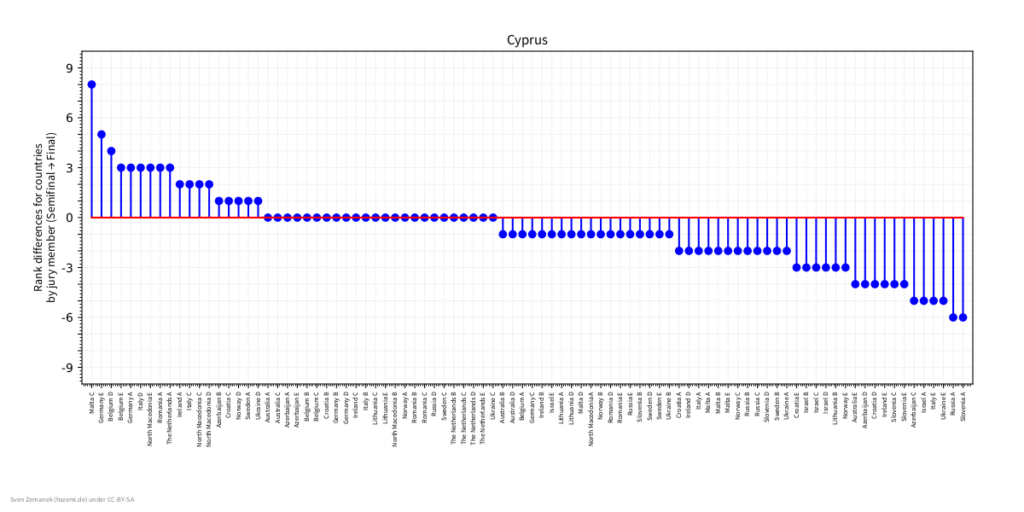

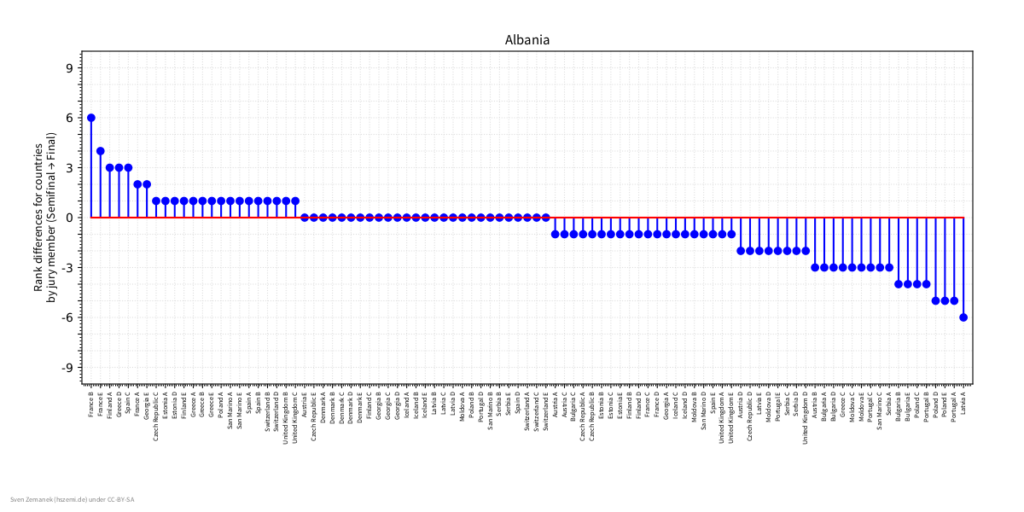

Hier sind ein paar Beiträge mit Verschiebungen nach unten (das heißt mehr negative Werte rechts als positive Werte links):

Lag es nur an den ungünstigen Startplätzen im Finale? Vordere Startplätze erhalten statistisch gesehen weniger Punkte als hintere Startplätze. Vielleicht ist den beiden aber auch im Juryfinale ein Malheur passiert. Wer weiß.

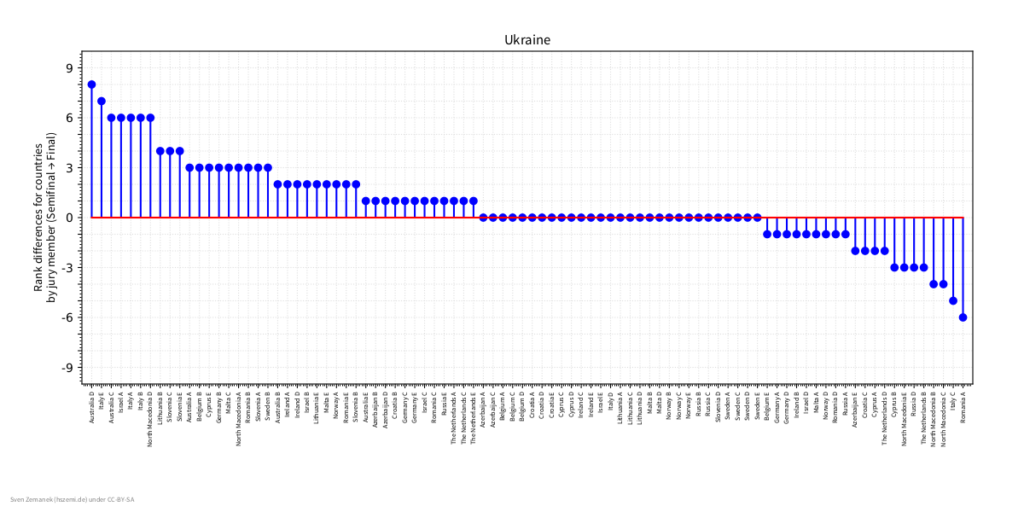

Wo es Verliererinnen gibt, gibt es freilich auch Gewinner*innen:

Shum wird halt mit jedem Mal Hören besser. Und wenn man sich an die schweizerische Architektur gewöhnt hat, lässt sich die Performance vermutlich auch etwas besser aushalten.

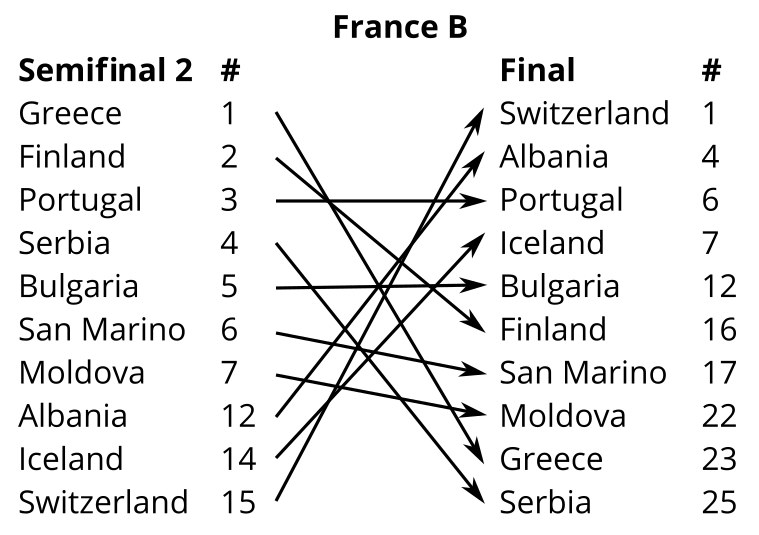

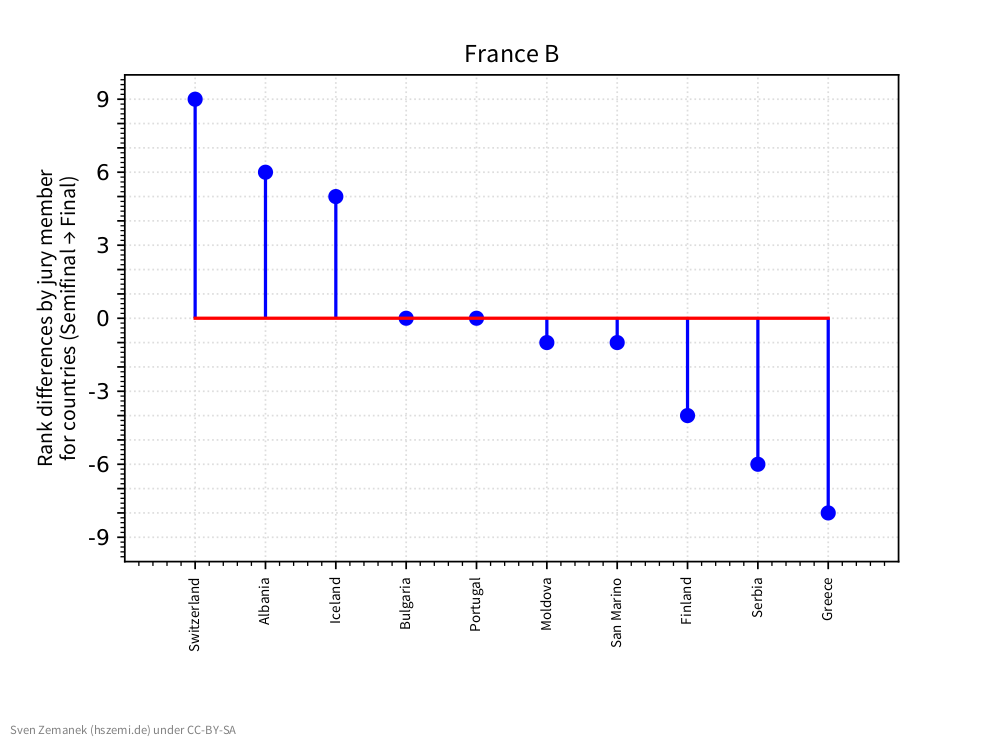

Doch hoppla, was ist das denn für ein Ausschlag bei der Schweiz ganz links? Plus 9? Also vom letzten auf den ersten Rang? Schauen wir uns doch mal Juror “France B” genauer an.

eurovision.tv verrät uns, dass es sich um “Gilbert MARCELLUS” (sic) handelt. Wie lief es bei dem denn sonst so?

Das sieht schon fast verdächtig danach aus, als habe da wieder einmal jemand das Formular falsch herum ausgefüllt. Gilbert!

In einer anderen Darstellung stellt sich die Sache folgendermaßen dar:

Es ist keine einfache Umkehrung der Reihung aus dem Halbfinale, aber Jurymitglieder dürfen ihre Einschätzung eines Beitrags für das Finale natürlich anpassen. Dass die beiden Enden der Reihung praktisch Plätze tauschen, ist allerdings schon sehr, sehr verdächtig.

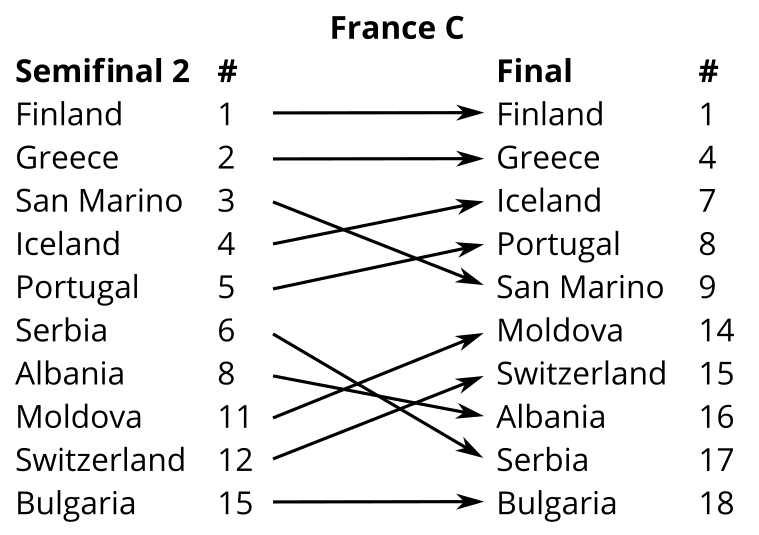

Nur mal zum Vergleich: So sieht das bei seiner Kollegin Géraldine Allouche (France C) aus:

Gilbert. You had one job.

Alle Auswertungen gibt es wie üblich hier zum Download (ab sofort unter CC0):

- also am Anfang des Feldes ↩